400-780-8018

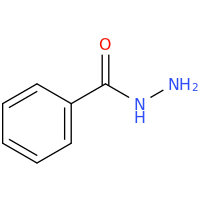

400-780-8018苯甲酰肼(Benzohydrazide,CAS号:613-94-5),又称苯酰肼,分子式为C₇H₈N₂O,分子量136.151,是一种由苯环与酰肼官能团结合而成的有机化合物。在常温下为白色至微黄色结晶粉末,熔点113℃,沸点307.4℃,密度1.1778 g/cm³。其易溶于水和醇类,微溶于乙醚、氯仿及苯等有机溶剂。酰肼类化合物含有R—C(=O)—NH—NH₂官能团,可作为药效团发挥生物活性,同时在配位化学中也是有效配体。

近年来,随着细菌耐药性(antibiotic resistance, ABR)的快速蔓延,开发新型抗菌化合物成为亟需解决的全球性问题。DNA拓扑异构酶(如DNA旋转酶和ParE)已被证实是抗菌药物的重要靶点。相关研究对苯乙酰胺和苯甲酰肼衍生物的抗菌活性进行了系统筛选。

结果显示,多数测试化合物具有显著的抗菌活性,其最低抑菌浓度(MIC)范围为0.64–5.65 μg/mL。其中,化合物5和21对大肠杆菌表现出更强的选择性抑制作用(MIC分别为0.64 和 0.67 μg/mL,MBC为1倍MIC)。与对照药物环丙沙星和庆大霉素相比,这些化合物在1倍MIC下具有约2小时的抗生素后效应,并表现出浓度依赖性的杀菌作用,同时与FDA批准药物呈现协同效应。

进一步的酶抑制实验表明,部分衍生物对大肠杆菌ParE酶具有较强的抑制活性,IC₅₀范围为0.27–2.80 μg/mL。其中,苯乙酰胺系列的化合物8和25对ParE酶的IC₅₀分别为0.27和0.28 μg/mL。此外,这些化合物在Vero细胞实验中未显示明显毒性,并具有较高的选择性指数(169.06–951.72)。值得注意的是,化合物1、7、8、21、24和25(IC₅₀ < 1 μg/mL,选择性指数 > 200)对大肠杆菌生物膜的抑制作用显著优于环丙沙星、红霉素和氨苄西林[1]。

综上所述,苯乙酰胺及苯甲酰肼衍生物表现出良好的抗菌潜力,尤其在抑制ParE酶和减少大肠杆菌生物膜方面具有优势,提示其有望发展为新型抗菌候选物。

也有研究者合成了一类含有不同活性基团的2-芳氧基-N-苯基乙酰胺和N'-(2-芳氧基乙酰基)苯并酰肼衍生物,并对其抗菌活性进行了系统评价。

合成化合物的结构通过高分辨质谱(HR-MS)、¹H NMR 和 ¹³C NMR 等技术进行了表征。结果显示,化合物4-{2-[2-(2-氯乙酰氨基)苯氧基]乙酰氨基}-3-硝基苯甲酸(3h)和2-氯-N-(2-{2-[2-(2-氯苯甲酰)肼基]-2-氧代乙氧基}苯基)乙酰胺(3o)对多种细菌表现出显著的抗菌活性。进一步的最低杀菌浓度(MBC)及时间-杀菌动力学研究表明,3h 对铜绿假单胞菌的MBC为0.69 μg/mL,而3o 对金黄色葡萄球菌的MBC为0.62 μg/mL,均显示出良好的杀菌作用。此外,分子对接及ADMET性质预测结果提示,这些新型化合物具有成为潜在抗菌候选物的研究前景[2]。

在多靶点抑制剂研究框架下,研究者报道了1,2-二苯甲酰肼(DBH)对三种重要靶点——蜕皮激素受体(EcR)、尿素酶以及 HIV 整合酶的计算机模拟分析。基于该化合物偶然获得的晶体结构,研究团队开展了晶体学表征和分子对接研究,以评估 DBH 对上述靶点的抑制能力,并进一步进行了晶体形态预测。

分子建模与对接结果显示,DBH 可能作为 EcR 受体和尿素酶的潜在抑制剂,同时对 HIV 整合酶也表现出一定活性。这些研究结果为 DBH 作为先导化合物开展新型多靶点抑制剂的开发提供了有价值的起点[3]。

研究者合成了吲哚和没食子酸的衍生物——3,4,5-三羟基-N' -[(2-甲基-1H-吲哚-3-基)亚甲基]苯甲酰肼(TIBH),并在 HCl/乙醇诱导的大鼠胃溃疡模型中评估了其急性毒性和抗溃疡作用。实验将大鼠分为六组:正常对照组和溃疡对照组给予 5 mL/kg 1% 羧甲基纤维素钠(CMC),阳性对照组给予奥美拉唑(20 mg/kg),实验组分别给予 TIBH(50、100 和 200 mg/kg)。1 小时后,除正常对照组外,其余各组均灌胃 HCl/乙醇以诱导胃溃疡,随后处死动物并取材。

研究对大鼠的胃液分泌、胃黏膜损伤、溃疡指数及相关蛋白表达水平进行了评估。结果显示,TIBH 能够通过增加胃黏液分泌、降低胃酸度、上调 HSP70 蛋白、下调 Bax 蛋白、抑制脂质过氧化及提高胃组织匀浆中超氧化物歧化酶(SOD)活性,从而发挥抗溃疡作用。急性毒性实验提示 TIBH 具有较好的安全性。综合来看,TIBH 在 HCl/乙醇诱导的胃溃疡模型中表现出剂量依赖性的抗溃疡潜力[4]。

苯甲酰肼类化合物是一类重要的有机小分子,广泛应用于新药研发中。随着其在抗肿瘤、抗菌及神经系统疾病治疗等领域的活跃研究,如何系统评估其药理作用及潜在副作用,成为药物安全性评价的重要环节。

血清对氧磷酶1(Paraoxonase 1,PON1)作为高密度脂蛋白(HDL)相关酯酶,在哺乳动物循环系统中发挥关键生理功能,包括抗神经毒性、抗氧化和抗动脉粥样硬化作用。

PON1 是一种钙依赖性水解酶,能够催化多种底物的水解反应,包括碳酸酯、酯类和有机磷酸酯。其活性水平与机体抵御氧化应激、维持血管健康密切相关。若外源性小分子化合物对 PON1 产生抑制,可能导致机体氧化防御功能下降,进而增加心血管疾病、神经毒性反应等风险。

为了评估苯甲酰肼类化合物对 PON1 的影响,研究者对一系列预合成的苯甲酰肼衍生物(化合物 1–9)进行了系统评价。结果显示,这类化合物对 PON1 表现出中等程度的抑制作用:

(1)半数最大抑制浓度(IC₅₀)范围为 76.04 ± 13.51 至 221.70 ± 13.59 μM;

(2)抑制常数(Kᵢ)范围为 38.75 ± 12.21 至 543.50 ± 69.76 μM。

其中,化合物 4(2-氨基-4-氯苯甲酰肼)表现出最强的抑制作用(Kᵢ = 38.75 ± 12.21 μM)。进一步的分子对接研究揭示了化合物与 PON1 活性位点之间的相互作用机制,同时 ADME-Tox 分析为其药代动力学特征和潜在毒性提供了参考[5]。

苯甲酰肼类化合物作为一类潜力巨大的药物候选分子,其副作用研究,特别是对 PON1 的抑制作用,为药物研发提供了重要的安全性参考。未来研究应继续聚焦于机制解析、结构优化和安全性提升,以推动苯甲酰肼类化合物在新药研发中的临床应用前景。

苯甲酰肼类化合物具有广阔的研发价值,尤其是在肿瘤抑制和抗菌药物领域。通过合理的结构修饰与安全性评估,可以在保证药效的同时降低副作用风险。

逐耀网提供高纯度苯甲酰肼类化合物产品如4-甲磺酰苯甲酰肼、2-[(4-甲基苯基)甲酰肼]-2-氧代乙酸乙酯,助力医药研发。

参考文献:

[1] Yele V, Sanapalli BKR, Wadhwani AD, Mohammed AA. Benzohydrazide and Phenylacetamide Scaffolds: New Putative ParE Inhibitors. Front Bioeng Biotechnol. 2021;9:669728. doi:10.3389/fbioe.2021.669728.

[2] Yele V, Azam MA, Wadhwani AD. Synthesis, Molecular Docking and Biological Evaluation of 2-Aryloxy-N-Phenylacetamide and N'-(2-Aryloxyoxyacetyl) Benzohydrazide Derivatives as Potential Antibacterial Agents. Chem Biodivers. 2021;18(4):e2000907. doi:10.1002/cbdv.202000907.

[3] Patamia V, Floresta G, Zagni C, Pistarà V, Punzo F, Rescifina A. 1,2-Dibenzoylhydrazine as a Multi-Inhibitor Compound: A Morphological and Docking Study. Int J Mol Sci. 2023;24(2):1425. doi:10.3390/ijms24021425.

[4] Tayeby F, Salman AAA, Kamran S, Khaing SL, Salehen NB, Mohan GMAD. Ulcer Prevention Effect Of 3,4,5-Tihydroxy-N0-[(2-Methyl-1H-Indol-3yl)Methylidene]Benzohydrazide In HCl/Ethanol-Induced Gastric Mucosal Damage In Rats. Int J Med Sci. 2017;14(13):1317-1326. doi:10.7150/ijms.20984.

[5] Korkmaz IN, Türkeş C, Demir Y, Öztekin A, Özdemir H, Beydemir Ş. Biological evaluation and in silico study of benzohydrazide derivatives as paraoxonase 1 inhibitors. J Biochem Mol Toxicol. 2022 Nov;36(11):e23180. doi: 10.1002/jbt.23180.

沪ICP备2023026221号-1

沪公网安备 31011502400732号

沪ICP备2023026221号-1

沪公网安备 31011502400732号